【刑訴專欄】「電子腳鐐」是什麼?—— 羈押替代處分下之科技設備監控

【刑訴專欄】「電子腳鐐」是什麼?—— 羈押替代處分下之科技設備監控

作者:Charlize

發佈日期:2025年2月17日

.

壹、前言

於新聞上有時會出現給予尚未被判刑的被告等給予交保並使其配戴「電子腳鐐」,但到底電子腳鐐是什麼?作用何在?是否有符合現行刑事訴訟法中的措施?讓我們今天由羈押替代處分的法制面去進行了解!

在了解多被稱為「電子腳鐐」的措施前,我們必須先談到刑事訴訟流程中的「羈押」,羈押措施所指多發生在判決確定前,先將被告拘禁於看守所,限制其人身自由,以達成「防止逃亡」及「保全證據」的刑事訴訟程序目的 [1]。以刑事訴訟基本權干預的角度觀之,限制人身自由屬於對被告基本權極高的限制,比例原則上自有較高的要求,故當有相同有效且侵害較小的手段時,即應該採取該措施,此即為「羈押替代處分」的由來和重要性。羈押、羈押替代處分兩者依現實狀況不同可交替的靈活運用得使司法機關於保全被告、證據和符合比例原則間取得平衡,所以我們才會常看到像是被告被羈押,又被撤銷羈押改成「交保」等羈押替代處分的新聞。

本次的主角——電子腳鐐,即為屬於羈押替代處分之一的刑事訴訟法第116條之2「其他應遵守事項」中第4款的「接受適當之科技設備監控」,了解本問題的體系後,馬上出發!

貳、羈押替代處分適用時點

前言中稍微回顧羈押的目的以及羈押替代處分後,接下來將會依序和大家介紹現行法的羈押替代處分,以及聚焦在我們的科技設備監控法制。

現行的羈押替代處分可分為具保、責付、限制住居、限制出境出海、其他應遵守事項五類[2] ,而「其他應遵守事項」所指為刑事訴訟法第116條之2,該所涉範圍即包含我們這次的主題,科技設備監控。

法制面上,「何時」可以適用羈押替代處分,規範上於停止羈押與部分撤銷羈押適用之,惟其條文錯綜復雜,本文以下先釐清各項概念與法條上適用之結果。

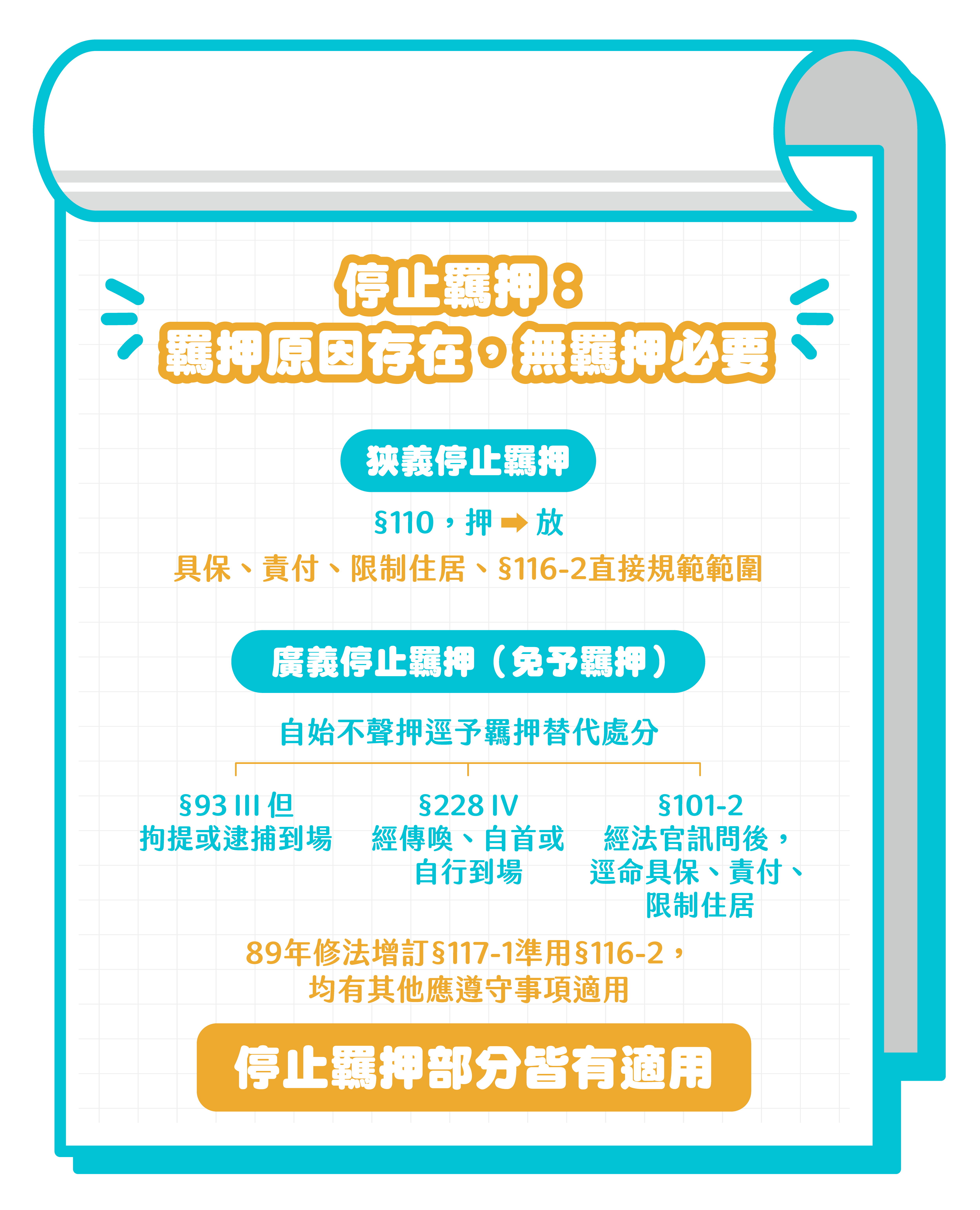

一、停止羈押

首先,停止羈押所指羈押原因存在,然無羈押之必要者,概念上可再區分為狹義停止羈押與廣義停止羈押,「狹義停止羈押」為110條以下,指裁定羈押後,再停止羈押,而以具保、責付、限制住居為替代手段,且116條之2的其他應遵守事項亦明文此時得適用之;「廣義停止羈押」則為裁定羈押之前或當下,逕不聲請羈押而予羈押替代處分之,亦稱免予羈押(就是從頭到尾都沒有被押過的意思!),法條上區分不同主體,於檢察官依第93條第3項但書、第228條第4項逕命具保、責付、限制住居,於法院則依第101-2逕命具保、責付、限制住居等情形。於其他應遵守事項部分,免予羈押原非116條之2之適用範圍,而89年修法時,增訂117條之1,以準用116條之2羈押替代處分,故廣義之停止羈押亦納入此羈押替代處分之範圍。綜上可知停止羈押之部分,不分廣、狹皆得適用116條之2羈押替代處分。

二、撤銷羈押

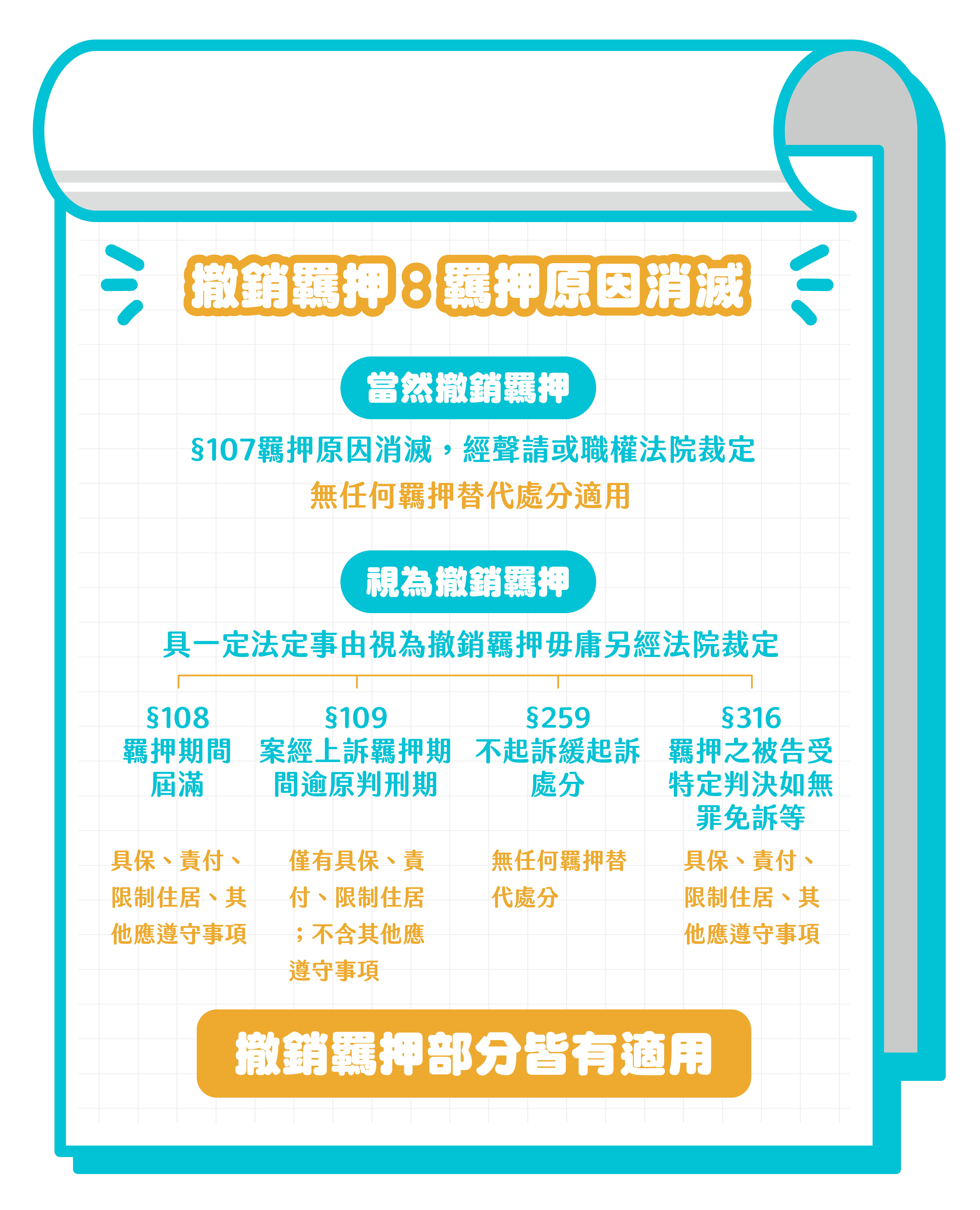

撤銷羈押則所指羈押原因消滅者,類型上區分「當然撤銷羈押」與「視為撤銷羈押」。

就當然撤銷羈押者,規定於107條1項,其為羈押原因消滅時,經聲請或職權而經法院裁定者,就此部分,並無任何羈押替代處分之適用空間。

而視為撤銷羈押者,該指具有一定法定事由即視為撤銷羈押,無庸另經法院裁定之,共有四種類型:108條羈押期間屆滿、109條案經上訴 ,羈押期間逾原審判決刑期、259條受不起訴或緩起訴處分、316條羈押之被告受特定判決如無罪免訴等。就上述四種:

(一)108條期滿視為羈押:

於96 年修法,在108條內增定第10項,認替代處分除具保、責付、限制住居外,得準用116條之2。

(二)109條羈押逾刑期:

如檢察官為被告不利益上訴,僅得命「得命具保、責付、限制住居」,並無準用116條之2之羈押替代處分,適用上不得命116條之2之內容。

(三)259條受不起訴或緩起訴處分而視為撤銷羈押:

則為無任何含具保、責付、限制住居等羈押替代處分得以適用。

(四)316條受特定判決者:

原修法前,上訴期間或上訴中,規僅得命「具保、責付或限制住居」此類措施,然就此已於111年2月經316條但書之修正「但上訴期間內或上訴中,得命具保、責付或限制住居,並準用第一百十六條之二之規定」。

就上述對於規範之整理,可知撤銷羈押部分僅視為撤銷羈押之108條、316條準用116條之2,得命其他應遵守事項,其他不得適用之。

三、小結

前開得出之立法適用下之小結,相較於停止羈押措施經修法擴增,多已得適用強化替代處分效果之116條之2之替代措施,而撤銷羈押卻無,此部於111年316條修法前受有立法上之詬病,學說上有批科技進步下,視為撤銷羈押之羈押替代處分卻仍停留在具保、責付、限制住居之最原始狀態,而無其餘防逃措施,修法後雖解決316條之立法漏洞,惟前開之109條僅停留在具保、責付、限制住居之原始狀態者,尚未加入116條之2其他應遵守事項,此似為立法疏漏。

參、 科技設備監控

回到第116條之2第4款其他應遵守事項「接受適當的科技設備監控」,該內涵涉及111年司法院與法務部共同委託臺灣高等檢察署建置之「科技設備監控中心」,該為落實司改國是會議「強化刑事訴訟法防逃措施」決議,運用科技設備監控交保中被告,司法院對於設備監控之使用以「限制住居、定期報到電子化;騷擾證人、潛逃出境馬上報」概括,期望透過電子腳環、手環及電子圍籬的相互搭配,可以將被告住處劃定為「禁止離開」的區域,實施限制住居;也可將海岸線或是證人住處劃定為「禁止進入」的區域,防止被告騷擾證人或潛逃出境。就此科技設備之使用,定位為羈押替代處分,以解決交保中被告棄保潛逃,使得公平正義無從實現,斲傷司法公信力之問題 [3]。

現行實務上所為的科技設備監控[4] ,以使被告配戴電子手環或電子腳鐐為主,該搭配GPS系統等定位方式,進而得以確認被告位置;另亦有搭配於被告住所裝設居家讀取器者,其得藉由所配戴之電子手環或腳環經由居家讀取器將監控訊號透過行動網路傳送至監控系統主機群,以確認被告離開住所時,得以開始注意監控個案之GPS位置。上述措施得以隨時確認被告位置,可用於觀察被告是否接近可能遣逃之港口、機場附近,以保全被告;亦得達成116條第1項之第2款於特定人不得為跟蹤騷擾等(如被害人、證人等)、3款確認是否從事與治療目的顯無相關之活動、5款確認該是否離住居或所指定之一定區域以達防止被告逃亡之目的。

另外實務上亦有使被告搭配使用「個案手機」,制度設計為予被告個案手機,被告得運用該手機之拍照功能進行線上報到,取代須親赴警察局或派出所報到之程序,而科技設備監控中心透過個案手機掌控被告報到之時間與定位資訊,並確認報到是否成功[5] 。就此該手機並非如電子腳鐐裝設於被告身上,該僅為方便實施116條之2第1項第1款向法院、檢察官或指定機關定期報告之。

概略了解現行科技監控設備的操作後,應可了解其於防逃面向所得以達成的目的,回到刑事訴訟法基本權干預體系,對此可能干預隱私權、資訊自決權以及身體權的措施,或許會產生是否合憲的疑慮,惟就正當化事由觀之,形式上,確實已有第116條之2作為法律保留。實質比例原則之審查中,適當性部分,以科技設備監控確實可作為羈押替代處分之防逃目的,該得配合法院命被告遵守之一定事項更順利與率之達成,亦得藉由24小時監控確知被告之位置,免於被告逃亡;必要性則因配戴電子腳鐐可能使被告生一定「標籤化」之影響,對其生活帶來巨變,與一定之心靈影響[6] ,且生活上可能發生之不便 [7]、社會排除之標籤化[8]等效果,就該目前所配戴之手銬腳鐐確實體積過大而易生前開標籤化、對於受監控人人格發展之干預,就現代科技之發展,或許未來執行面上得以更小、更精密之裝置設計予受監控人,以求較小侵害手段;最後,衡平性部分,每日不間斷、無期間限制之位置監控對於尚未被定罪之被告而言,形同無時無刻受無形之跟蹤,亦生上述社會標籤化之各種負面效應,於一般羈押下所求之有效控制被告使之難以逃亡或侵擾被害人,應有無法通過衡平性之虞,遑論不具有101條1項逃亡或有事實足認有逃亡之虞、湮滅卷證勾串證人之預防性羈押。

至於科技監控設備是否是否符合憲法第16條有權利有救濟之意旨?我國刑事訴訟法中於404條、416條訂有抗告、準抗告之總則性救濟規定,惟觀404條第1項第2款規:「關於羈押、具保、責付、限制住居、限制出境、限制出海、搜索、扣押或扣押物發還、變價、擔保金、身體檢查、通訊監察、因鑑定將被告送入醫院或其他處所之裁定及依第一百零五條第三項、第四項所為之禁止或扣押之裁定。」;416條第1項第1款之規:「一、關於羈押、具保、責付、限制住居、限制出境、限制出海、搜索、扣押或扣押物發還、變價、擔保金、因鑑定將被告送入醫院或其他處所之處分、身體檢查、通訊監察及第一百零五條第三項、第四項所為之禁止或扣押之處分。」究其內所舉均未有以「命遵守其他事項之羈押替代處分」為明文規範得適用抗告、準抗告之規,文義上似欠缺救濟途徑。

惟116條之2於108年之修正理由中提到「本項命被告應遵守之事項,性質上既屬強化具保、責付、限制住居拘束力之羈押替代處分,自屬第四百零四條第一項第二款、第四百十六條第一項第一款『關於羈押、具保、責付、限制住居」之處分,而得依各該規定提起救濟,附此敘明。』」認基於命被告應遵守事項亦為條文中所列舉之羈押替代處分,故得直接適用抗告、準抗告。單就立法理由內見解之適用結果,本文亦支持,蓋其周全對於基本權干預之救濟途徑,惟未來為求明確,應將抗告、準抗告之規由列舉之「具保、責付、限制住居」更為「羈押替代處分」,以求周全與簡明。

肆、結語

在梳理我國關於羈押替代處分的種類以及法律適用範圍後,希望更多同學可以更了解多稱為電子腳鐐的措施指的是什麼,且自不同面向切入觀察。在配合科技發展下,判決尚未確定前,為了防免被告逃亡及保全證據,並不一定均要把人押在看守所,於不具羈押必要性等的一定情況下,亦得以以科技設備監控措施彈性搭配適用,亦得達到相同效果,惟該益處仍然伴隨著比例原則下的隱憂,仍值得注意未來的發展。

註腳

[1] 林鈺雄(2020),〈刑事訴訟法 上冊〉,頁375,十版,新學林。

[2] 林鈺雄(2020),〈撤銷羈押、停止羈押及其替代措施〉,《月旦法學教室》,216 期 ,頁22。

[3] 司法院新聞(2022),〈科技防逃里程碑!司法院、法務部攜手 「科技設備監控中心」正式揭牌啟動─限制住居、定期報到電子化;騷擾證人、潛逃出境馬上報〉,網址:https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-571040-71ad5-1.html (最後瀏覽日:2025/1/20)

[4] 以下參TVBS新聞(2022),〈走到哪都知道! 科技設備監控 防被告逃亡〉https://www.youtube.com/watch?v=IaL5DeP6hPY&t=19s(最後瀏覽日:2025/1/20);劉芳伶(2020),〈從跨巨庫觀點論刑事訴訟法新設「科技設備監控處分」之定性與規制-以「GPS 科技之利用」為檢討中心>,《月旦法學雜誌》,第 306 期 ,頁111-138;16. 陳佑杰、張耀中(2020),〈我國科技設備監控之發展回顧與未來展望〉,《矯政期刊》,第 9 卷 第 1 期 ,頁171-196 。

[5] 參法務部主管 112 年度單位預算評估報告、《法院辦理科技設備監控處分之處理原則》中亦載之「法院為使被告定期向法院或檢察官報到,得依本法第一百十六條之二第一項第一款及第四款,命被告定期拍攝自己面部照片並同步回傳,且接受適當之科技設備監控。」

[6] 許華孚;賴亮樺(2014),〈我國電子腳鐐發展之省思-社會排除及控制網絡擴張之探究〉,《刑事政策與犯罪研究論文集》 ,17期, 頁340-342。該文獻內除分析外,亦直接載入對於配戴電子腳鐐之深度訪談內容,對於設備訊號問題,「當時在地下室工作,訊號等於失效,好像全世界的人都在找我,有時半夜兩點睡覺時,管區派出所也會跑來敲門,看我在不在家。」

[7] 許華孚;賴亮樺(2014),前揭註68,頁340-342。該訪談內容提及:「洗個澡就該該叫,很討厭,還要用塑膠袋包起來」,「睡覺時電線要拉多一點起來,很容易打結,要很小心」

[8] 許華孚;賴亮樺(2014),前揭註68,頁340-342。該訪談內容提及:「有時候在大廈二樓吃飯,電話一直打來,問你在哪裡?所以我以後都不敢和同事、朋友吃飯,他們都覺得很奇怪,跟你吃一頓飯很累,一直有電話打來」

作者簡介

Charlize

|台灣大學刑法組

|112年律師、司法官及格

|最喜歡的飲料:(最近是)一沐日的荔枝烏龍 少荔枝醬+昏貴

「因為我已經誕生在這個世界上」是我在進擊的巨人裡面最喜歡的台詞,我們都可以因此而去任何想去的地方、成為想成為的人